Dal IV sec. d.C. al Vi sec. d.C.

Le incursioni di barbari a partire dal II secolo d.C., ma con più probabilità i passaggi d’eserciti amici e nemici del III secolo, hanno portato all'abbandono di molte ville rustiche. La presenza d’ornamenti di tipico uso militare, come le falere a nastro, in alcune di queste strutture fa ritenere certa la loro frequentazione da parte di truppe. Addirittura, in alcuni siti, la presenza di monete molto usurate di Teodosio, di Massimo e di suo figlio Flavio Vittore, testimoniano una continuità di frequentazione militare almeno fino agli inizi del V secolo. Possiamo anche aggiungere che in epoca tardo-romana, ai barbari che s’insediavano pacificamente sui territori dell'impero, erano assegnate terre pubbliche o fiscali, molto spesso incolte, ed in particolare terre adatte alla loro economia d’allevatori. In questa logica rientrerebbe l’inserimento nelle nostre zone di gruppi Sarmati ai tempi di Costantino (a Sarmede). Su terreni d’uso pubblico si sarebbero in seguito inseriti anche i Goti e poi i Baiuvari. Non a caso la maggior concentrazione di toponimi derivanti da queste genti la ritroviamo proprio nelle aree in questione: Sarmede da "SARMATI" ( insediati forse nel IV secolo); Godega da "GOTI" (alla fine del V secolo); Baver, Bavaroi da "BAIUVARI" (molto probabilmente acquartierati allo scadere del VI secolo, in epoca longobarda).

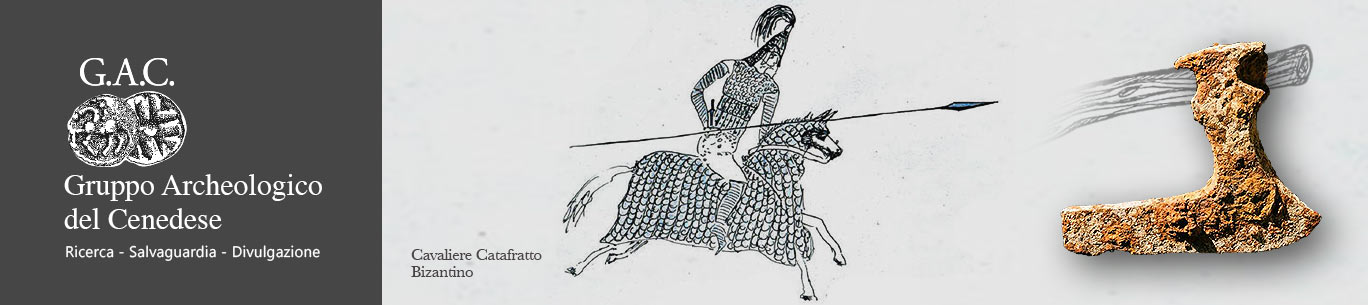

A causa delle saltuarie ma devastanti invasioni di barbari, comincia lo spostamento in altura delle popolazioni, forse a partire dalla fine del III secolo d. C. sino alla metà del VI. Sul colle di San Daniele sopra Fregona e sul Monte Castellazzo a Valmareno compaiono reperti tra qui monete del III-IV secolo, che indicano una frequentazione da parte di popolazioni stanziali. Questi insediamenti protetti in altura, avevano anche scopi di controllo del territorio. Dal cronista Paolo OROSIO ne troviamo conferma quando annota la presenza sui valichi di montagna, ai tempi di Onorio (fine IV secolo), di “ utili e fedeli presidi di contadini “. Queste milizie territoriali rientrano nella logica delle difese limitanee del tardo impero, sul tipo dell’inserimento dei Sarmati, di cui si diceva sopra. Nel V secolo, le strategie tardoromane di controllo e difesa si dimostrarono inefficienti sul confine orientale e Visigoti, Unni, Eruli ed infine Ostrogoti si riversarono nella pianura padana. Dopo la disastrosa discesa degli Unni di Attila (452 d.C.), e l'abbandono delle ville di pianura, gli Eruli guidati da Odoacre passarono per le nostre zone (476 d.C.) senza provocare gravi danni, e deposero dal trono Romolo Augustolo segnando la fine dell'impero Romano d'occidente.

Alla fine del V secolo e nel VI secolo continuano ad essere frequentati i vari insediamenti d'altura, i castella citati genericamente da Venanzio Fortunato per il VI secolo. La documentazione archeologica di un castellum tardo-antico sul Sant'Augusta potrebbe essere collegata con la leggenda della martire serravallese Augusta, figlia del barbaro Matruch (ritenuto un capo alamanno o il padre del re goto Totila), che tirannizzava le popolazioni di etnia latina della Pieve di Bigonzo in pianura. Questi castelli furono sicuramente implicati in alcuni episodi della guerra gotica (535-553).Dopo la sconfitta dei Ostrogoti ad opera di Narsete, negli strascichi della guerra, nel 555 il duca franco-alamanno Leutari, dopo un'incursione con Buccellino in Italia, si rifugiava nella piazzaforte di Ceneda, dove si riteneva al sicuro dalla reazione di Narsete; qui invece moriva atrocemente forse di peste.Con l'età longobarda scompare ogni traccia di frequentazione sui nostri siti d'altura. Ceneda diventa sede di ducato longobardo, con ampia giurisdizione su Feltrino, Bellunese, Cadore, Pedemontana Liventina, Opitergino ed Asolano. I reperti longobardi sono relativamente rari, ed una necropoli è documentata a Nanfagne a Ovest di Ceneda e a S.Michele di Salsa.

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - www.archeocenedese.com

Template by OS Templates